LA HUELVA CHOQUERA Y TABERNERA

La Punta Umbría más canalla de los 80: La Mandrágora, raíces al viento

Tito, Fernando y Leo abrieron en 1985 un bar que fue todo un proyecto brujeril, aquelarre veraniego

El Macareno

Las bodegas del mosto de Gibraleón

Los Rascos, aires marineros que van de paso

Juan, el niño que era pirata

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónA veces en los callejones oscuros nace la luz. En ocasiones nos gustan las penumbras para hacer equilibrios complicados hacia proyectos que se caen por los suelos de risa… y se vuelven a levantar. Las raíces firmes son las que permiten volar con más frescura, mirando al horizonte. A veces pasan cosas y los deseos se alimentan de irrealidad.

La Mandrágora es un proyecto brujeril. Aquelarre veraniego. Tito, Fernando y Leo dibujaban sin precisión, con volutas de humo en el aire, cómo se imaginaban los veranos con sus amigos. Quizá un bar, que se parezca a un chiringuito, que se construya con mucho de pasión y más de precariedad. Si al final nos vale con na, si lo que queremos es reír… y que nos salgan las copas más baratas, rodeados de los nuestros.

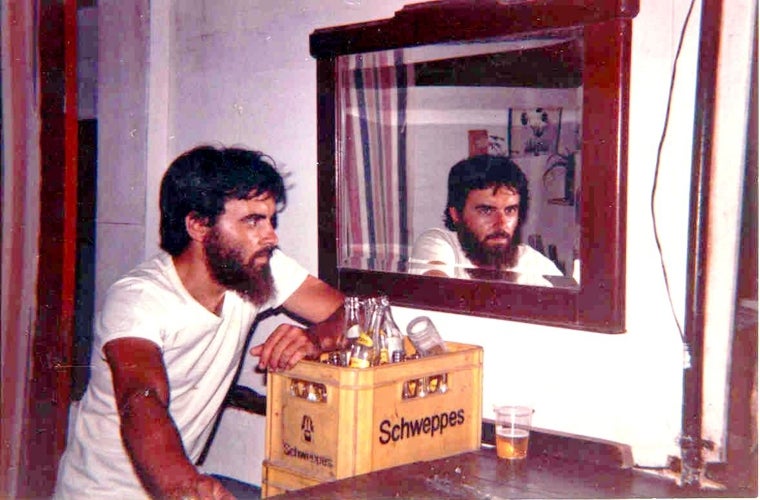

Rememorar con Tito la Punta más canalla es un placer. Todo era distinto y los parecidos con la Punta actual hay que buscarlos concienzudamente como en un jeroglífico de contraportada de periódico. «No hicimos las cosas, supongo, como se hacían ni como se hacen ahora». Con esta frase sugerente y críptica inicia Tito su relato.

1985. «Pasábamos por allí y montamos un bar»

La intuición incitaba al movimiento, las ganas locas pisoteaban cualquier atisbo de holganza. Nació La Mandrágora en el 1985, con lo cual este año sería el 40 aniversario. «¡Qué barbaridad!», nos estremecemos en este momento ante las evidencias que suponen tamaña efemérides.

«No sabíamos ni siquiera cuántos cubatas se podía sacar de una botella»

Tito

Copropietario del bar La Mandrágora

«No sabíamos absolutamente nada de bares y mucho menos de trámites, documentación o como rehabilitar aquello para ponerlo en funcionamiento. No sabíamos ni siquiera cuántos cubatas se podía sacar de una botella. Lo único que teníamos a favor era el solar, que Fernando se las ingenió para que nos la cediera gratuitamente el primer año, y cien mil pesetas (préstamo que gestioné y que devolvimos de forma muy rápida). ¡Pesetas, eh! (1). Una cosa a favor fue el ambiente y situación tanto general del país, como a nivel local en cuanto a cambios que se producían en todos los ámbitos. Y es que saber de tanto quizá hubiera sido una barrera de entrada para unos chavales, con trabajos precarios y empezando en la universidad que se salían… de románticos e ingenuos. «Estuvimos siete años allí». Aunque muchos conocerán otra Mandrágora, explotada muchos años más por otros emprendedores y que, al igual que nosotros, cogieron prestado el nombre.

«Con muy poco dinero, con muchas ganas y con mucha colaboración de todo al que podíamos enganchar y nos pudiera y quisiera ayudar, con cualquier cosa desde información, a conocimiento… fuera lo que fuera y por poco que fuera». Me imagino yo que una especie de crowdfunding (financiación colectiva o micro mecenazgo), pero a otro nivel, no económico, y que se cobraría a posteriori, y, seguro, de largo, en cienes y cienes de copas de cuello.

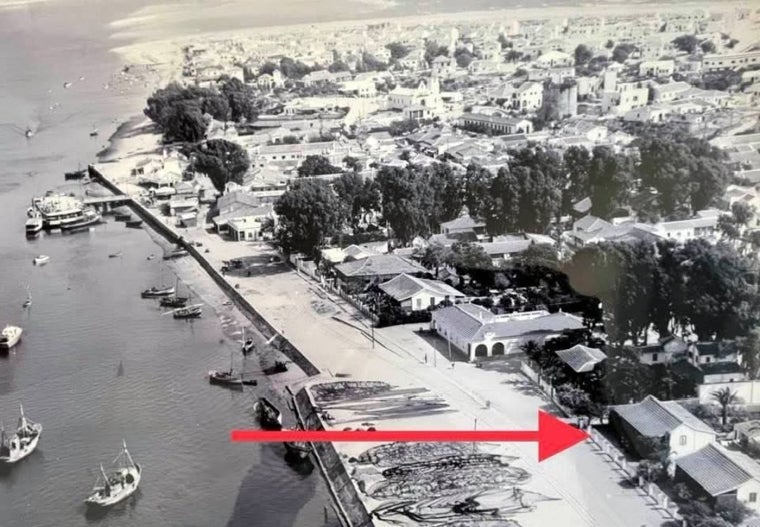

«Aquello no estaba conectado a la red de saneamiento». Y es que, trasladémonos en el tiempo, era un solar, un descampao. Que era la Punta que tan bien ha retratado Dolo Vidosa en «Cuando todo era arena» (2), que estamos hablando de pies que se descalzaban en junio y hasta septiembre casi que no veían zapatos. Que era una planta del pie de callo de hormigón armado, que era piel renegría, que era playa hasta las tantas, juerga hasta las tantas, que era la Punta de los niños salvajes. ¿Situado ya, entonces?

«Cuando entramos nosotros allí, aunque había habido un bar de cervezas y sardinas, en el que ya Fernando había trabajado el año anterior, estaba desmantelado por completo. Allí lo que había era un corral de ocas y gallinas, textualmente. Y era el solar abierto, al lao de Los Caracoles. Que no tenía pérdida. Que ya también eso pues fue otra aventura. Porque Los Caracoles en aquel tiempo ya era el sitio al que iba la gente en tromba a cierta hora a tomarse su primer cubata, muy barato en vasos de plásticos, lo que iba a ser una difícil competencia. Que creo que costaba cien pesetas, o setenta y cinco. Simplemente teníamos las ganas y a partir de ahí aprovechamos todo lo que había en el solar allí tirao, más lo que pudimos rebañar de cualquier sitio o que nos pudiera ayudar cualquier amigo. Alguna obra nos donaba algún saco de cemento también».

«No sabíamos hacer cemento, sin embargo, nosotros lo hicimos to». Esta frase suscita dudas, eso es indudable. ¿Hacer cemento? Sigamos leyendo. «Hicimos la plataforma de delante de la barra, alicatamos los servicios, conectamos a la red (el solar tenía un pozo negro)… todo esto sin trámites, eh. Una maravilla, la libertad tenía entonces otra forma».

«¿Por qué se pintó al principio de rojo y blanco? pues porque eran las latas de pintura que había por allí tirás. Es que no había otra explicación ni la necesitaban. Eran criterios economicistas de purita supervivencia. Todo se aprovechaba. «El alicatao de los cuartos de baño se cogió prestao de lo que era la Punta de los Ingleses, que se estaba empezando a construir. Ya después lo devolvimos y todo el mundo contento. ¿Y los colores, todos diferentes? pues, hijo, pues lo que había en ese momento… en el bazar. Qué vamo´cerle». El relato está lleno de sobreentendidos llenos de guasa y complicidad. A mí me sobrevuelan la mollera las correrías vividas por Bernardo Romero por la Punta un pelín anterior a esta y todo son «increíbles» coincidencias. «Estamos hablando de un usufructo… que entonces no sabíamos lo que era». Pues yo te lo digo Tito, era avanzadilla nocturna, sigilo y ¡a correr!

«Cogimos las palmas del Paseo de las Palmeras de Huelva, que habían podado (...) Se veían más palmeras que coches».

Tito

«Cogimos las palmas del Paseo de las Palmeras de Huerva, que habían podado. Nos trajimos lo que pudimos con los coches de los colegas. Se veían más palmeras que coches».

«Una de las razones por las que se abrió aquello fue porque en vez de pagar las copas en cualquier bar de los que hubiera, pues podíamos tomárnoslas a precio de costo. Aunque las tuviéramos que poner nosotros. Eso era de ese modo, no había más». Tito y su troupe no confiaban demasiado en el éxito del invento. Por eso seguramente abrieron, como se pudo, porque no eran tiempos de pensar en exceso las cosas ni de darle una trascendencia que en otras mentes más ¡yo qué sé! podía actuar de freno tan prudente como inapropiado para lo que tratamos en estos momentos: una experiencia vital, fundacional.

«Paraíso del buenrollismo»

Unos cañizos, la barra, un suelo mixto de arena y de material, unos grifos… poco más. «Y resultó que aquello se llenó. Y se llenó hasta el punto que había veces que no se podía salir de la barra pa recogé los vasos. Una cosa… Y que había dos tres filas de gente pa pedí. ¡Tanta gente, por Dios, a dónde van! Pues eso fue así durante todos esos años. Al final eso lo hace la gente, no lo hace el que abre el bar o el que se pone detrás de la barra. El mérito grande es de la gente, que está a gusto, que participa, que se lo pasa bien y que no tiene ningún tipo de problema allí. Como anécdota incluso se puede contar que no hubo una sola pelea cuando en Caracoles en verano, sabes, que siempre había alguna peleílla, por la razón que fuera. Aquí nadie se metía con nadie. Es que cada uno hacía lo que creía conveniente hacer sin molestar a nadie y tampoco eran cosas tan graves como a lo mejor ahora que mucha gente se complica la vida». Era un tiempo en el que el nacionalismo puntaumbrieño de adolescentes que se ponían nerviosos con excesiva facilidad a veces causaba estragos entre los veraneantes.

«Yo no sé qué pasaba, pero la gente es que ni se peleaba ni discutía. Una cosa un poco rara»

«Yo no sé qué pasaba, pero la gente es que ni se peleaba ni discutía. Una cosa un poco rara. A lo mejor es que venían recién duchaos, porque era el primer bar que visitaban. Venían frescos… en fin, por lo que fuera». Ya con un poco más de recorrido, año 2025, un poner, podemos exclamar eso de que «el viajero mojado no teme la lluvia». Pero en aquellos años nos encantaba mojarnos en verano, hágase referencia a la playa diurna (¡por no hablar de las escaramuzas nocturnas de aguerridos comandos casi suicidas!) o al drinkin´ nocturno, pasión de gran parte de la chavalería. Mojarse por fuera o por dentro, la cuestión era ¡calarse!

«En casi todos los bares la gente se mezclaba. No había un perfil de cliente para cada bar y, creo yo, tampoco muchos prejuicios. Era más un vive y deja vivir. Por La Mandrágora lo mismo iba un grupo de jevis que iba otro de gente entre comillas bien… incluso alguna ha llegado a ser político y aún vive de ello. Que tú lo veías entonces y decías imposible. Pa que veáis que en la política no hay nada imposible. Teníamos nuestro lector de manos, Fernando, que también te echaba las cartas y, de paso, le daba un aire esotérico a la fachada. Era un individuo que vivía en la Sierra y en verano bajaba y nosotros pues lo acogíamos con mucho gusto y mucho cariño. Se sentaba en la tapia del bar y allí se buscaba la vida». Y es que no se concebía el verano sin él aupado allí arriba. Al final teníamos escenas pintorescas y fluctuantes, con una paleta plena de color y heterogeneidad.

Cuando empezaba todo

Todo esto lo cuenta desde un chiringuito abrazado por el silencio de la mañana y de la Punta más muda de las últimas décadas. «Además con la peculiaridad añadida de que el bar estaba prácticamente enfrente de donde estaba el ayuntamiento y la policía local de la época, además de los servicios técnicos. O sea, una cosa genial ¿no?». Las palabras empleadas por Tito nos conducen a otra reflexión. Porque… ¿qué hay más sugerente para un joven que lo arriesgado? «Eran otros tiempos. Aquello ya no existe. Ahora esto se mueve por otros criterios. Más mercantilistas sobre lo que es un bar y la hostelería. Y entonces, pues no».

«Y llegas al ayuntamiento tú, un tío que cumple las leyes, a rajatabla, llegas y te interesas por lo que hay que hacer, qué papel hay que sacar, tal y cual, y te dicen mira, ese es el arcalde, habla con él… total, que le decimos, mira que vamos a abrir un bar aquí al lao, ¡al lao, al lao! Y, bueno, que veníamos pa eso, pa el tema licencia, papeles. Dice mira, vosotros id abriendo el bar y el tema de los papeles ya lo vamos arreglando». Pero al alcalde no se le veía preocupado, en absoluto. Era cuando la marcha de Punta y por la calle Ancha estaba empezando a coger vuelo. Así hicieron y así consiguieron su primera licencia después de haber estado funcionando más de un mes.

«En aquel tiempo lo único que existía en la calle Ancha, en ese tramo, como «bares de copas», o al menos los que se podía considerar nuestra competencia, donde se reunía la gente, que yo recuerde, era La Botavara (3), Caracoles y, al final de la calle, el Tintín. Estuvimos durante cuatro años y bares de esas características se abrían pocos».

Ya después sí que se animó el cotarro y por doquier grupos de chavales vieron oportunidad de ganarse unas perras y embarcarse en una aventura que parecía de todo menos pesada. Aún barbilampiños se afanaban por llenar de colores llamativos locales exentos de casi todo. Unos posters del Simago (4) (un paisaje tropical, una moto flaquimaqui, una tiorra bien maciza o el imprescindible chimpancé en el despacho de una gran empresa, con el teléfono en ristre, o sentado en la taza del váter, leyendo el periódico y fumando…) en las paredes era hasta donde llegaba la imaginación decorativa. Normalmente duraban una temporada. El dinero volaba rápido y, normalmente, faltaba consistencia en las cabezas locas de los chavales para darle continuidad al proyecto. Nombres históricos no faltan: El Trioco, El Puntazo, El Hormiguero/Al Tapone, El Kayouco, El Tebeo, La Buganvilla… estos sí con trayectoria y cierto abolengo (5).

Podría percibirse cierta displicencia en mis palabras al respecto de cómo se abordaba habitualmente la sacrosanta tarea de hacer realidad un bar. La sabia opinión de Tito ataja cualquier duda: «¿precariedad? Precariedad ninguna, no necesitábamos más».

«En siete años que lo tuvimos yo creo que no fallaba nadie. Es más, muchas veces ni les cobrábamos por lo mismo»

«¿Dinero? Ganamos. Pero ganamos… sin querer, porque la gente iba mucho pa´llá. Teníamos una clientela diaria que no faltaba. En siete años que lo tuvimos yo creo que no fallaba nadie. Es más, muchas veces ni les cobrábamos por lo mismo. Porque es que eran los de siempre. Entre ellos unos pocos de hermanos, que actualmente también tocan música, y lo que hacían entonces era jevi. Por cierto, mucha de la música que poníamos también era aportada por la clientela o por algún otro colaborador en cintas de cassette o pirateadas. Originales muy pocas había muy pocas. Después ya vino la movida, vino el pop… Mu divertido to, pero que casi nos quedamos tontos, Andi. Menos mal que tuvimos dos dedos de frente y estuvimos allí na ma que siete años, en los que poco a poco fuimos dejándolo y alternándolo con otros trabajos. Al final el que estuvo más tiempo fue Leo. Ya después nos dedicamos a otras cosas. Habíamos invertido algo de dinero en estudiar y esas tonterías que hace la gente. A partir de eso, enreando, enreando, po aquí estamos». No debe ser insensato este alegato que hace Tito cuando tanta gente destaca que la noche, desde el lado más oscuro de la barra, lleva a lugares insospechados, quizá inquietantes, y no siempre adonde habitan los niños buenos que, por otro lado, nunca fuimos.

«Se vivía, que es de lo que trata esto. De vivir. Esto no se trata de… lo que pasa es que nos enrean y acabamos haciendo cosas que no sabemos ni por qué». En todo caso supervivientes no es sólo un concurso reality muy en boga actualmente. Es un leitmotiv de todos los noctámbulos que fuimos y somos para acabar estando en peligro de extinción… si nos dejamos.

Otro capítulo importante es el de cómo la noche empezaba para los que regentaban bares una vez que cerraban las puertas del suyo propio. Aunque, por supuesto, nosotros no abusábamos, Yo mismo al día siguiente tenía que volver a Huelva a trabajar. «Íbamos a donde podíamos… me venía aquí». Se ríe porque el aquí es La Punta de La Canaleta, donde la oscuridad y las dunas eran el escenario de históricas noches. Porque en esta porción de paraíso perdido la movida llevaba años con una efervescencia inusitada. Chiringuiteando en la memoria aparecen otros nombres que suenan a leyenda. El desvarío viajaba por Las Tiendas Moras, El Príncipe Lila, El Palitroque, La Gaviota Marchosa, Mulligans… «¡a la playa!, pa rematá ya!».

Guiños

El nombre de La Mandrágora era un punto de reivindicación, un punto de transgresión, y una dosis de filtro de amor por la rebeldía.

«Tenía que ser un nombre sonoro y que no se pareciera a los típicos de pueblos marineros. Por entonces conocimos el álbum que se publicó con el mismo nombre, La Mandrágora. Los socios al principio fuimos tres, igual que fueron tres en el garito La Mandrágora en Madrid (6)». Joaquín Sabina, Javier Krahe y Alberto Pérez Lapastora fueron los maestros de ceremonia de un local en la Cava Baja del barrio de La Latina, pero principalmente de una época en la que sacar los pies del plato era una responsabilidad moral.

«Además era femenino… un guiño para que aquello se moviera y fuera distinto a otros bares. La mujer estaba conquistando espacios que habían sido básicamente de hombres, que les habían estado vetaos… poco a poco».

Por suerte había valiosas excepciones que iban rompiendo y comiéndose el mundo con los 80 abriéndose paso. Julia, clienta habitual de garitos en la noche puntumbrieña, reclama su papel en esos años en los que conformarse no estaba de moda. «A ver si te crees que nos chupábamos er deo», proclaman con risas, poniendo los puntos sobre las íes.

«La verdad es que el nombre daba juego, y entre una cosa y otra te daba oportunidad pa conocer a la gente»

«También por jugar al desconcierto, porque La Mandrágora es una planta que tiene muchas connotaciones. Según dicen tiene, entre otras cosas, cuerpo de mujer». Eso y que muchas leyendas la asocian a la brujería, al mal, al quebranto de la tranquilidad de las mentes guardianas de las buenas costumbres (7). «Las brujas volaban, pero no volaban en escoba, evidentemente». Por tranquilizar y equilibrar, en el bar había un cartel en el que aparecía la mandrágora como una planta medicinal. También cuenta la leyenda que la mandrágora nacía a los pies de los ahorcados. «La verdad es que el nombre daba juego, y entre una cosa y otra te daba oportunidad pa conocer a la gente».

«Una cosa que a mí me gusta es que la idea de La Mandrágora nació como nacían entonces bien las cosas: en un callejón oscuro. ¿El Caracoles donde está actualmente? Pues justo enfrente no era una calle tan iluminá ni tan diáfana como es ahora. Era realmente un callejón oscuro. Que nos reuníamos allí unos pocos y, en una de estas, pos se nos ocurrió que el año que viene vamos a montar nosotros el bar en vez de estar aquí pidiendo las copas en Los Caracoles. Así de fácil».

Alguien dice que los callejones eran sugerentes, que invitaban… «Invitaban al que tenía», culmina otro.

Dolo Vidosa tiene buenos recuerdos de ese callejón en el que La Mandrágora nació. Era su callejón, el de la casa familiar (8). Mirando a la ría, a la derecha la casa de su abuela. «Ahí me he criao yo». A la izquierda La Casa de los Enanitos. «Cuando venía de chica de salir por la plaza (Pérez Pastor) tenía que coger ese callejón que estaba ¡oscurísimo! y yo pasaba corriendo porque había una sola bombilla al final. Siempre pasaba corriendo. Yo es que el callejón, ahora mismo, es que lo estoy viendo».

Tito sitúa otra pieza del puzle. «A mí me han contao que allí iba la gente a fumarse los porros, fíjate lo que…». Y las risas hacen coro de los ecos de esas noches de los veranos que durante días y días nunca acababan: «me lo han contao, dice», «había alguno que fundía la bombilla seguro», «yo pasaba corriendo pa meterme en mi casa, yo no veía na» …

El día a día de una pandilla

Playa y cartas, baños y sombrilla. Ducha y al súper Cagsa. Caía alguna botella, unas veces compradas, otras… «en usufructo» sin pasar por caja. Hielo y botellón. No existía la palabra, pero en la práctica era lo mismo. A veces incluso se hacía barbacoa, otras la fiesta era en la casa de alguien. «Y a casa, a la hora que fuera». Las más de las veces cuando la barbacoa era en la playa, no había alimento alguno (si acaso una bolsa de patatas fritas y poco más). «Comer había que salir ya comido. No había dinero pa to».

En otras ocasiones hasta el atardecer cerca de las dunas y a las nueve a Caracoles, tal cual. Bikinis y bañadores mojados, aún debajo. «Nos daban las once o las doce, nos duchábamos y volvíamos a salir».

Julia era una curranta… «De La Tienda Mora al coche de mi padre, pa llevarme a Huelva a trabajar, casi todos los días ¡muerta! ¿Y mi padre? mi padre descompuesto. Esta niña me va a matar. Mi jefe, como yo trabajaba delante de mi casa, me decía vete a casa, te das una ducha y ahora vienes. Si ya me duchao».

Notas al pie

-

1) Parafraseando el título de una película recomendable («Un franco, 14 pesetas» dirigida en 2006 por Carlos Iglesias), «Un euro, 166 pehetas», o cien mil pesetas, 600 euros.

-

2) 'Cuando todo era arena', Dolo Vidosa (2024, Pábilo Editorial).

-

3) Si hablamos de don Bernardo Romero y, en este caso se nombra La Botavara, ha de acudir usted al capítulo oportuno del segundo volumen de 'La Huelva choquera y tabernera' (editorial Niebla, 2024) para empaparse de todo aquello que este señor provocó.

-

4) También denominado coloquialmente 'Simango', por motivos evidentes.

-

5) Para explorar en más de estos garitos y antros acuda al primer volumen de la «Huelva choquera y tabernera (editorial Niebla, 2021). Allí don Míguel Garbín ilustra, desde su amplia y sesuda experiencia, sobre dichos rincones, algunos más ocultos que otros.

-

6) Desde el pasado día 1 de marzo (de 1980), La Mandrágora, centro cultural y pub, situado en la Cava Baja, 42, permanece con las puertas cerradas por orden de la Delegación Municipal de Obras y Urbanismo. // A Sabina y Krahe les puso en contacto el poeta Fernando Quiñones, durante una noche interminable de pub Vihuela, también en Madrid. Gracias a Joaquín Sabina, Javier Krahe se decidió a defender al micro sus propias canciones, incluso guitarra a la bandolera, sobre la tarima de La Mandrágora.

-

7) Durante la Edad Media, las brujas supuestamente usaban la mandrágora en sus «ungüentos voladores» para inducir estados de trance o «volar», en algunos textos se cuenta que frotaban esos ungüentos en los palos de sus escobas… ¡y de ahí la típica figura de una bruja «volando» sobre su escoba! Los efectos alucinógenos de la planta contribuyeron a su asociación con la magia y la brujería. // En 'Harry Potter y la cámara secreta', la profesora Sprout le muestra a Harry y a sus compañeros de clase cómo cambiarle la maceta a mandrágoras pequeñas, y les dice que usen orejeras. «El llanto de la mandrágora es fatal para quien lo escuche», explica Hermione, alardeando de sus conocimientos.

-

8) La Casa de la Abuela (por Dolo Vidosa): La casa de abuela -la casa de doña Dolores para los que no eran sus nietos- era una de las tres casas iguales que estaban situadas en la orilla de la ría de Punta Umbría. Les llamaban «las trillizas». No tenían tapia de separación y las tres compartían un espacio común al que llamábamos «el corral» y que en realidad era una especie de jardín, eso sí, salvaje...

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión