El santuario fundacional de Tejada la Vieja: Siete ánforas guardan la clave

El análisis de estas piezas cerámicas en el laboratorio será muy revelador sobre qué contenían y la funcionalidad del espacio donde se han descubierto tras una nueva campaña de excavación en la ciudad tartésica

Las ánforas han aparecido encastradas en el suelo y boca abajo y no hay restos que indiquen que el espacio sea doméstico o industrial y sí elementos nobles como su suelo de pizarra

En la excavación, que se encuentra en los niveles del siglo VI a. C., ha recuperado una fíbula anular de bronce excepcionalmente conservada

50 años de Tejada la Vieja: Tartessos con el tiempo dentro

Una nueva oportunidad para descubrir los secretos de la ciudad tartésica de Tejada La Vieja

Escacena reivindica su legado en su I Feria Tartésica: fechas, horarios y agenda de actividades

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónUna joven apasionada de la arqueología retira con esmero la tierra que rodea el contorno de un ánfora, de rodillas y bajo el intenso sol del verano. Reconoce que es un trabajo muy minucioso. Sus manos intervienen con una mezcla de fascinación y responsabilidad ante una pieza de entre los siglos VI y V a. C. Es la séptima de este tipo encontrada en una estancia especial dentro la última campaña de excavación arqueológica en el yacimiento de la ciudad tartésica de Tejada la Vieja, -BIC desde 2007-, a 12,5 kilómetros de la localidad onubense de Escacena del Campo. Estas ánforas son claves en la interpretación de este espacio como noble, que apunta a ser el santuario fundacional de la urbe, el punto de partida de una población amurallada y próspera entre finales del siglo IX y el V a. C., con la actividad metalúrgica como la principal y la vitivinícola como secundaria.

Clara Toscano, responsable del yacimiento y arqueóloga del Grupo Vrbanitas de la Universidad de Huelva, ha estado junto a un grupo de voluntarios, con la destacada ayuda del Ayuntamiento de Escacena, continuando el trabajo de la campaña de enero de 2024. Han avanzado en la excavación de un espacio del que ya se ve claramente su estructura tripartita, sus paredes, su suelo de pizarra, restos de derrumbes y de piezas cerámicas, elementos con los que 'juegan' a recomponer el puzzle de su vida interior. El trabajo físico de ir retirando capas de tierra es un viaje en el tiempo, en el que que profundizar cada centímetro supone ir pasando más rápido de lo que lo hizo el calendario de un siglo a otro, obrando -no sin esfuerzo- el milagro de presenciar cómo dejaron sus pobladores aquel lugar antes de abandonarlo misteriosamente, huellas intactas a la espera de encontrarse con el presente.

«Como jugando al Quién es quién»

Toscano explica a Huelva24.com la importancia de cada detalle y lo que aporta a la interpretación sobre el uso de este espacio, donde se van descartando funcionalidades a medida que se tienen en cuenta ciertos rasgos, «como jugando al Quién es quién», comenta risueña la arqueóloga. No obstante, información previa, como que estuviera situado en la cota más alta del terreno, que fuese tripartito y contara con una orientación Este-Oeste, son características que ya apuntaban a que este edificio podría ser el santuario fundacional.

«No es un espacio doméstico, con total seguridad, ni industrial ni artesanal»

Clara Toscano

Directora de la excavación arqueológica en Tejada la Vieja

«El material que está apareciendo es sobre todo anfórico. Muy poquitos platos, trozos de hueso y carbón y ni una sola olla ni cerámica relacionada con la industria, actividades metalúrgicas o la artesanía. Por tanto no es un espacio doméstico, con total seguridad, ni industrial ni artesanal. Vamos descartando. ¿Qué nos queda? Puede ser simplemente un almacén o un santuario que funcionaba como espacio de almacén, que es la hipótesis que nosotros contemplamos como más interesante», explica.

Destaca la posición de estas siete ánforas, encastradas en el suelo y colocadas de manera invertida, con la boca hacia abajo. Al respecto dice que «no da una información maravillosa. Es muy curioso. Normalmente si contiene líquidos las ponen boca arriba, pero en este caso todas están boca a abajo y es significativo. Nos está hablando de una funcionalidad. Tenía que contener otra cosa que no fuera líquido o si lo era, tenía que tener una piel y eso nos lo va a decir el análisis de lípidos. Veremos si hay restos de cuero o alguna piel o tripa como método para cerrarla».

Sobre el tratamiento sobre el terreno de estas piezas la experta también comenta que «las ánforas las vaciamos enteras, tomamos la muestra de todo el interior para sacar rastros de polen y semillas para saber qué contuvo por última vez. Haremos también análisis de lípidos para ver si tuvo algún contenido graso que haya dejado impregnada la cerámica». Además se usa el agua para que flote lo que no se ve a simple vista y después se seca.

Toscano señala que «el ánfora está destinada a ser un material de transporte, pero una vez que llega a su destino se usa como almacenamiento. Puede ser del siglo séptimo y llegar al siglo sexto, porque se reutiliza». De momento el material encontrado es de entre los siglos sexto y quinto antes de Cristo, a falta de una datación más precisa. «Todavía no tenemos nada más antiguo. Está más abajo y es un buen síntoma», considera.

«En Tejada no se pavimenta con pizarra a no ser que sean edificios importantes«

Otro aspecto a destacar de la excavación en esta zona noble es que han alcanzado en una parte un suelo de pizarra, algo significativo. «En Tejada no se pavimenta con pizarra a no ser que sean edificios importantes. Con el esfuerzo que supone pavimentar con este tipo de lajas, tiene que ser algo de cierta entidad», expone y relata que el edificio presenta diferentes fases constructivas. siendo la más reciente del siglo V a. C., pero los muros de pizarra son más antiguos y están a su vez encima de otros previos. «Aquí todavía nos queda por bajar al menos un metro. Estamos por encima de uno de los suelos», dice señalando a una zona. También hace referencia a lo complicado que es discernir qué es derrumbe y qué estructura, dado que los tartesios no utilizaba mortero.

Al respecto, indica que «el derrumbe que hemos ido quitando lo hemos ido acumulando en majano con la idea de que si hay que restaurar en el día de mañana, se haga con la misma piedra», explica la arqueóloga mientras señala hacia donde se encuentran todos los fragmentos que han ido encontrando, bien ordenados y clasificados.

Un broche excepcionalmente conservado

Otro descubrimiento destacado es el de una fíbula anular hispánica de bronce -un broche-, «el más grande de los que se han encontrado de esa tipología». «Es preciosa y se conserva perfecta, con la aguja, algo complicadísimo que se conserve. Tiene una decoración con una especie de alambre que va rodeándola», describe Toscano.

Un grupo de unas once personas han estado trabajando en esta última campaña, en la que agudizando el ingenio instalaron un sistema de goteo que consigue que la tierra esté más humedecida y menos dura. «Por eso hemos avanzado tanto», valora Toscano sobre una idea que surgió hablando con Manuel, el capataz.

Unas misteriosas estructuras circulares

La reciente campaña también ha puesto su mirada en otro punto del yacimiento en unas estructuras circulares conectadas -las únicas de toda la ciudad- que dan pie a interpretar que la actividad vitivinícola también era importante para Tejada. «Es una hipótesis que esperamos ver de manera inminente», resalta la directora del yacimiento. Recuerda que estos dos círculos de piedra se interpretaron tradicionalmente como un silo. Pero introduce un elemento destacable. «Los fenicios, los tartessos o de manera conjunta, no van a gastar esfuerzo ni energía ni materiales en algo que no es útil. Por eso la ciudad no es monumental ni tenemos cosas decorativas, son muy prácticos, muy pragmáticos. Cuando hacen una estructura circular, que es más costosa que una cuadrangular, es por alguna razón», argumenta.

«Cuando hacen una estructura circular, que es más costosa que una cuadrangular es por alguna razón»

Indica que los silos se suelen excavar en la tierra o la piedra para conservar mejor el grano. Al elevarlo, en lugar de que esté excavado en el subsuelo, «debería tener otra funcionalidad», dice, mientras expone que se plantean la relación directa de estas estructuras con otro edificio colindante. «Lo más probable es que fueran almacenes de decantación de algún producto. Puede ser aceite o vino, que tuviera un procesado previo, un líquido que tiene que ser vertido y en dos niveles diferentes, con una primera criba y limpieza que pasa a un segundo pozo».

Para certificar este extremo van a excavar una parte, tomar muestras y analizarlas. Lo seguro es que no son hornos porque no hay restos de combustión y además son bastante más grandes de como suelen ser. Otro dato que viene a avalar esta hipótesis es que en una de las estancias apareció un ánfora y tras un análisis de lípidos se determinó que tenía un contenido «altísimo» de cera de abeja, usada para impermeabilizar las ánforas.

Redacción del Proyecto General de Investigación

Tras culminar esta última campaña, que tendrá su continuidad brevemente en septiembre y especialmente en enero de 2026, Clara Toscano se encuentra este mes de agosto redactando el Proyecto General de Investigación (PGI), documento con el que sentará las bases para garantizar seis años de investigación, conservación, puesta en valor y difusión del yacimiento. Además, ya cuentan con financiación para avanzar en el proyecto, que tiene como justificación inicial la búsqueda del santuario fundacional, propiciada por la tecnología.

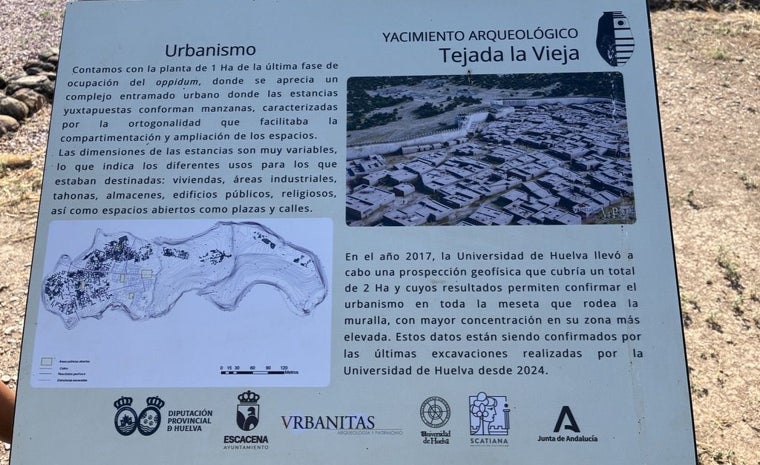

La Diputación de Huelva es la propietaria del yacimiento, que lo cedió al Ayuntamiento de Escacena, institución lo mantiene y conserva con mimo. Recientemente, con la financiación de la administración provincial, se ha renovado la cartelería del yacimiento y se ha aprovechado para incluir la información más reciente. El profesor Blanco descubrió el yacimiento en 1974 y comenzó a excavarlo. Después realizó varias campañas la Diputación en los años 80 y 90, avances que se ven en el nuevo mapa, marcados en azul. En gris aparecen todas las estructuras que ha revelado la prospección geofísica más próxima en el tiempo, «una radiografía del terreno que ha dado unos resultados asombrosos», valora la arqueóloga, porque este mapeo les permitió seleccionar el área en el que intervenir y excavar donde más probabilidades había de dar con el santuario fundacional. Esta radiografía muestra una de las calles principales que divide en Este-Oeste el yacimiento hasta la muralla, cruzándose con otras en orientación Norte-Sur, así como una serie de estructuras.

A la hora de elegir, decidieron no adentrarse en una zona ya inicialmente excavada, de la que no cuentan con las memorias realizadas en su momento, clave para analizar las más de 500 cajas «con un material exquisito» que se encuentran en el Museo Provincial. Estas estructuras están a pocos centímetros del suelo del presente y afloraron en campañas de décadas previas. Por tanto, para los nuevos trabajos se decantaron por intervenir en un terreno de un sector nuevo, en el que partieron de cero. «Nos fuimos a una zona nueva para comprobar si la geofísica sobre el papel también estaba en lo cierto en la realidad y nos fuimos a un edificio tripartito que parecía un buen candidato para ser el santuario fundacional», recuerda la experta.

«Otro de los objetivos es ver la diacronía completa del sitio y ver el momento del contacto entre indígenas y fenicios»

«Queríamos hacer una actividad puntual para justificar el PGI y comprobar que la geofísica estaba en lo cierto, y ahora planteamos el PGI con toda esta información. También nos planteamos agotar registro», es decir, llegar al resto más profundo y por tanto más antiguo de la ciudad. Aclara que «aquí se ha excavado una hectárea en extensión pero en la última fase de vida. No sabemos qué está ocurriendo debajo, cómo fue ese momento de contacto del mundo fenicio con el indígena. Sólo hizo una cata en la parte de la muralla». Por tanto, recalca que «otro de los objetivos es ver la diacronía completa del sitio y ver el momento del contacto entre indígenas y fenicios».

¿Qué fue antes el santuario o la muralla?

En respuesta a esta pregunta, Toscano argumenta que «Tejada la Vieja se funda a finales del siglo IX a. C. y no sabemos si había poblamiento previo, pero está rodeado de asentamientos del Bronce final, con fondos de cabañas, como Peñalosa, que está a un kilómetro y medio. No sabemos si aquí lo había o la ciudad parte de cero atrayendo a las poblaciones de todos los alrededores». Apunta que Pepe Castiñeira, un arqueólogo »bastante reputado y especialista en Prehistoria» ya jubilado tras trabajar en la Junta de Andalucía durante muchos años, estuvo en el yacimiento hace unos meses y le confirmó que excavó con sus manos los fondos de cabañas en la cata realizada en la muralla.

Matiza la experta que a la hora de acertarse a Tarteso, «siempre hay que ir estudiándolo por ciudad», ya que la principal palabra que define a esta civilización es «mezcla, hibridación». De este modo, «en función de cuánto esté hibridado y qué porcentaje hay de una cultura y otra, el resultado es completamente diferente».

«La ciudad es muy radial y se acomoda y organiza en torno a la muralla, lo que nos hace sospechar que ésta se hizo desde el principio»

En este sentido, expone que el origen constructivo de la ciudad «va a depender del contacto» entre nativos y visitantes fenicios. «Si la geofísica está en lo cierto, la ciudad de Tejada la Vieja es muy radial y se acomoda y organiza en torno a la muralla, lo que nos hace sospechar que ésta se hizo desde el principio y la ciudad se fue haciendo conforme a su propia fisonomía».

Lo más característico de Tejada

En esta línea, la arqueóloga afirma que «lo más característico de Tejada para mí, sin duda, es el urbanismo. Es una ciudad completamente planificada, con sus calles y manzanas, cada una posiblemente con una función diferente, con espacios abiertos. No nos habla sólo de arquitectura, sino de un modo de vida, de cómo se organizan y socializan», sostiene y recuerda que a sus alumnos siempre les indica que las divisiones que se hacen de las etapas históricas son arbitrarias y que por ejemplo la aparición de la escritura es la que marca la frontera entre la prehistoria y la historia, pero «bien podría haber sido el inicio del urbanismo». Considera que supuso un cambio mayor para el conjunto de los pobladores que la grafía, que empleaba sólo una minoría entre de ellos. En cambio, con el urbanismo «el modo de vida urbano cambió la propia idiosincracia de los habitantes».

En esta visión conceptual, Toscano informa de que están llevado a cabo en la ciudad tartésica de Tejada la Vieja una técnica «muy novedosa» a través del análisis geoquímico y sedimentario del suelo, proyecto conjunto con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ( IAPH). «El objetivo era ver si a través de esos análisis químicos son capaces de delimitar el yacimiento arqueológico», comenta. Lo probaron en Itálica, Aroche y Tejada, tomando en este último lugar 280 muestras del interior y exterior del yacimiento con «unos resultados espectaculares» y que ha obligado a sumar a otros especialistas para resolver las dudas que han ido surgiendo, como un geomorfólogo que determine si lo examinado es natural o antrópico -intervenido por el hombre-. También han contado con una especialista en química, a otro en robótica y la última incorporación ha sido la de un equipo de Inteligencia Artificial. Sobre este último, Clara Toscano comenta que «tenemos un volumen enorme de datos y le aplican modelos predictivos para comprobar si hay patrones». Se felicita porque «los resultados han sido muy limpios».

El anhelo de un centro de recepción

Uno de los objetivos es dotar al yacimiento de un centro de recepción de visitantes aprovechando la casa dentro del espacio protegido que se construyó en los años 20 con material del entorno. Este espacio contendría más información, baños y un merendero con sombra, un proyecto que van a solicitar a la Junta de Andalucía. A medio plazo, también fija como objetivo que Escacena acabe teniendo su propia colección de materiales, una recompensa justa al gran trabajo desarrollado por el consistorio local y su gente y que tendría repercusión directa en el patrimonio cultural y el turismo.

La idea general de cada paso es ir implicando a las administraciones, que siguen muy de cerca cada avance en el yacimiento, especialmente el Ayuntamiento de Escacena, que explota al máximo sus recursos. Con la misma vocación trabaja la Asociación Cultural Scatiana, cuyos miembros «son muy activos y están muy implicados», valora Toscano sobre unas personas que considera un ejemplo a imitar. No sólo realizan visitas guiadas al yacimiento, sino que organizan unas jornadas científicas llamadas 'Descubriendo Tartessos' y el octubre desarrollan las Jornadas Tartésicas, una feria que este año alcanza su tercera edición. Una parte de los beneficios lo reinvierten en el yacimiento. De sus fondos salió el alojamiento de los miembros de la campaña anterior y ahora van a costear unas cámaras de vigilancia. «Me parece brutal», resalta sobre su labor ejemplar.

500 años de vida en un enclave con todo el sentido

Las murallas de Tejada la Vieja -de tres metros de piedra y otros tres de hileras de adobe- contienen dentro de sus 1.650 metros lineales 11 hectáreas que hacia el norte encaran la vaguada que conduce al paraje de la Pata del Caballo, el acceso más directo y rápido a la faja pirítica ibérica. Girando hacia el Este, en dirección a Aznalcollar (Sevilla), el terreno está plagado de minas, con la plata y el estaño como materiales más apreciados. «Habría que estudiar si el estaño se lo traían de la fachada Atlántica o estaba aquí», deja caer Toscano por si algún investigador quiere recoger el guante. Continuando con el giro, a 45 kilómetros está el Aljarafe sevillano, que en aquella época era la desembocadura del Guadalquivir. Más hacia el Sur la conexión por Niebla iba hacia el río Tinto, otra salida marítima.

«El sitio es estratégico por la ubicación y para redistribuir esos minerales», concluye la arqueóloga, que apunta que en el momento que hay descenso de la demanda de minerales en el Mediterráneo «deja de tener sentido estar aquí» y la hipótesis es que los habitantes, tras un pico de población en el Siglo V a. C., se trasladaron a Tejada la Nueva, donde ya en la época romana acuñaban monedas con caracteres púnicos, señal de que «una población que tiene un fuerte arraigo y tradición no abandona su escritura tan fácilmente aunque empezara la romanización». A esto se suma que el ramal de la via Heráclea, una autopista de la época, pasaba por el nuevo asentamiento y que también hay una reorientación hacia la actividad agrícola. Queda muy claro en las investigaciones que «el abandono es voluntario y no hay restos de conflictos ni rastros de incendio. Por eso lo vemos tan limpio de materiales nobles. Si te vas a ir, recoges tus cosas y te las llevas». En lo que dejaron está clave para conocer más sobre su historia.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión